「特別支援教育」について詳しく知りたい!

「特別支援教育」ってどんな教育なの?

このような願い・疑問をこの記事では解決します!

実は特別支援教育は元々、『特殊教育』と呼ばれていた経緯があります。

これはいわゆる「障害のある子どもたちへの教育」のことです。

その経緯がある為に2022年現在でも『特別支援教育=障がいがある子への教育』と考えている方が一定数おられますが、それは少し違うと心得てください。

特別支援教育は、他の教育と異なる比較的新しく広い概念です。

なんか難しそうだ…

と、感じる方もいると思いますがご安心ください。

今回は『分かりやすい説明』を最も重要視しています。

教育全般を担う文部科学省が示す内容を参考にしながら誰でも分かる解説をしていますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事では、次の3つに分けて特別支援教育の解説をしています。

ぜひ最後までご覧ください。

特別支援教育って何?

ここでは、特別支援教育について次の3つに分けて説明します。

1つずつ説明していきます。

特別支援教育の定義を知ろう!

「特別支援教育」について文部科学省は、次のように定義しています。

「特別支援教育」とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。(文部科学省 特別支援教育について)

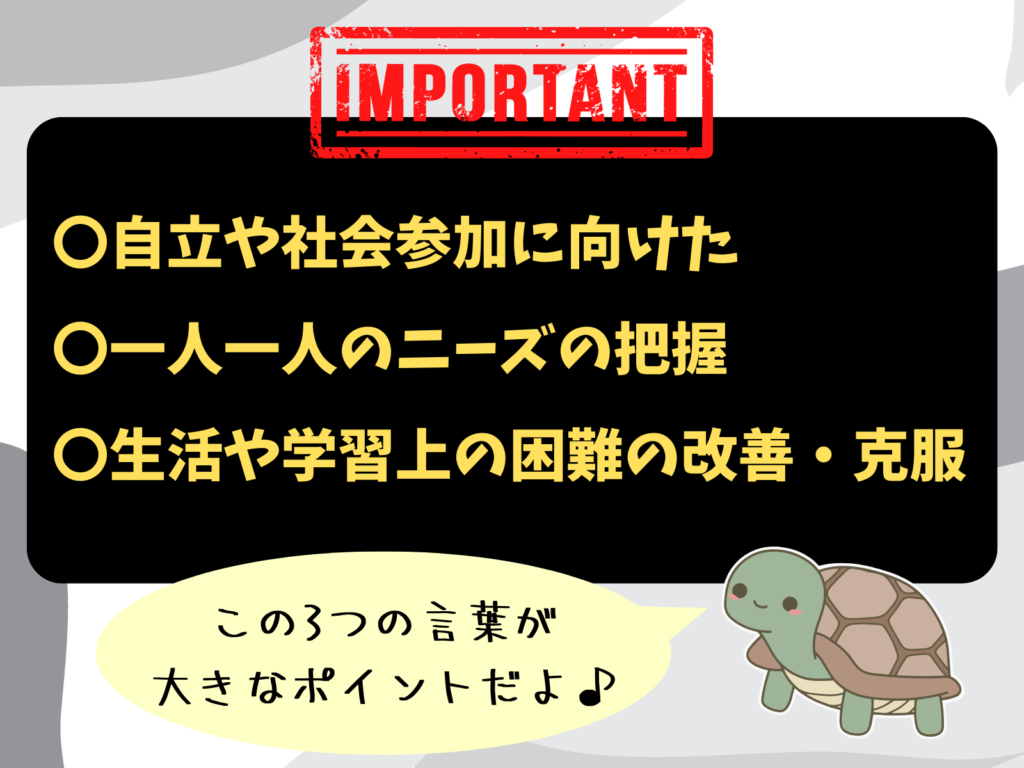

文部科学省の定義から「特別支援教育」を理解する上で特に押さえていただきたい点は次の3つです。

①目的は「自立や社会参加に向けた主体的な取組の支援」であること

②「一人一人のニーズを把握して支援する」ということ

③行うのは「生活や学習上の困難を改善又は克服するための適切な指導及び必要な支援」であること

ポイントは

上の3つを重視した教育が「特別支援教育」であると押さえておきましょう。

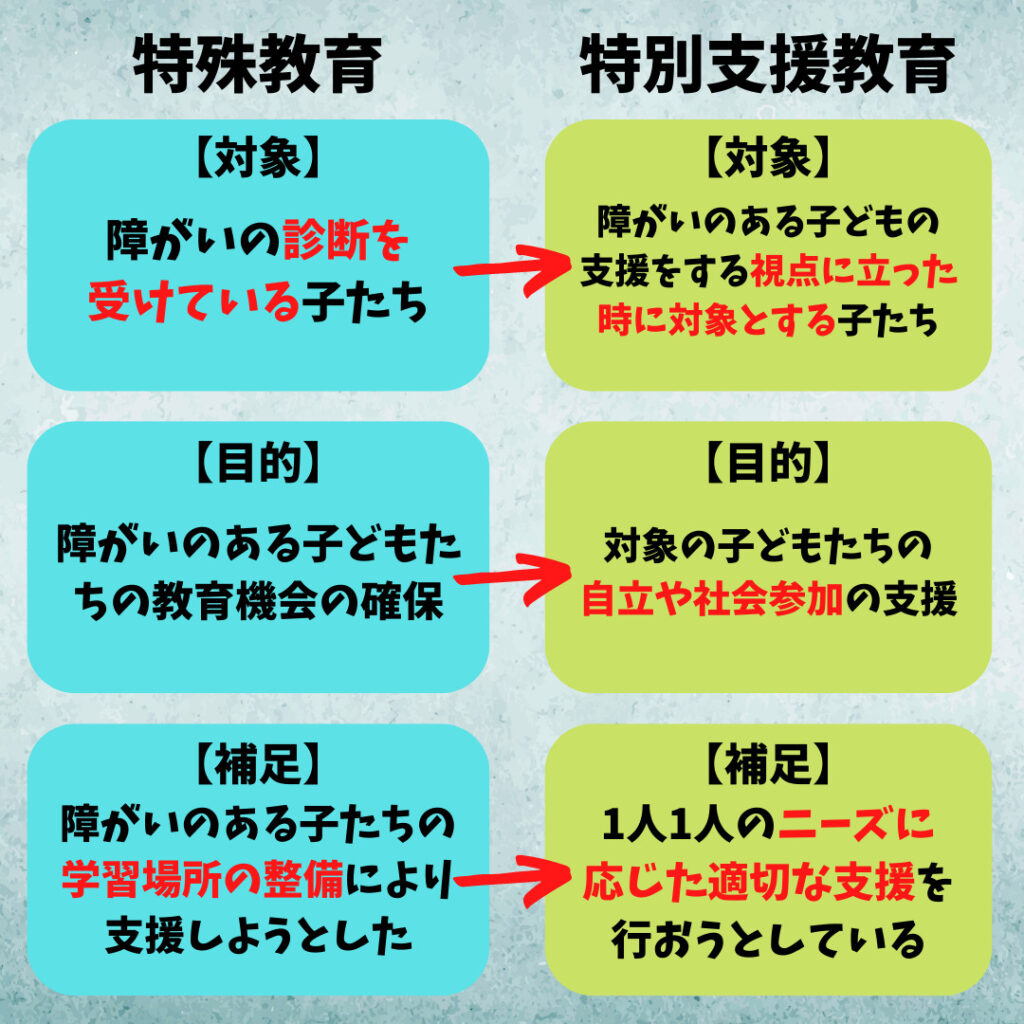

記事の最初でもお伝えしましたが、「特別支援教育」は元々「特殊教育」と呼ばれていた過去があります。

ここで特殊教育の意味も確認し、特別支援教育との違いも認識しておきます。

特殊教育って何?

特殊教育は、次のように定義されていました。

心身に障害があるため、教育上特別な配慮を必要とする児童・生徒のための教育。視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱・言語障害・情緒障害などの障害を対象とし、障害の種類や程度に応じて盲学校・聾学校・養護学校や特殊学級が設けられた。(参考:デジタル大辞泉)

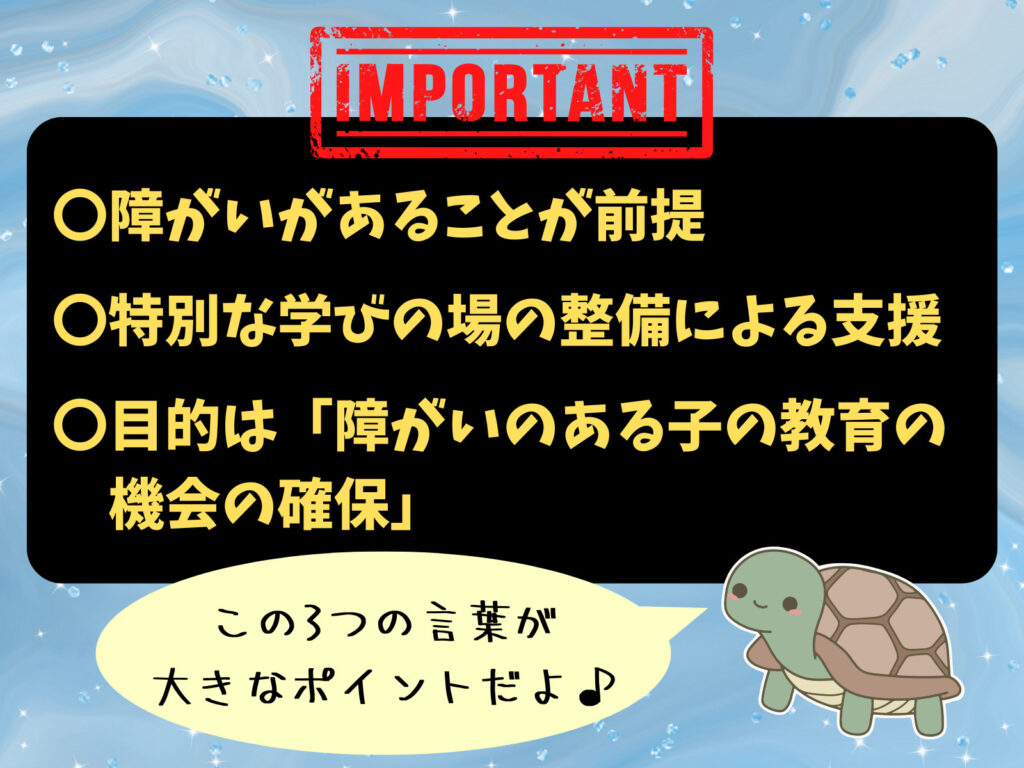

「特殊教育」を理解する上で押さえていただきたい点は次の3つです。

①視覚障害・聴覚障害など、障がいがあることを前提にした教育である。

②特別な場を整備して指導を行うことで、手厚くきめ細かい教育を行おうとしてきた。

③目的は、障害の状態等に応じて柔軟な教育的対応を行い、障害のある児童生徒の教育の機会を確保すること。

ポイントは

上の3つを重視した教育が「特殊教育」であると押さえておきましょう。

ここまで「特別支援教育」と「特殊教育」の定義を確認してきました。

違いをはっきりさせて、今の「特別支援教育」には何が求められているか、どう捉えるべきかを解説します。

特別支援教育と特殊教育の違いは?

特別支援教育と特殊教育の違いを大まかにまとめると次のようになります。

特殊教育が定義されたのは、障がいのある子どもたちが就学の猶予・免除を受けていた時代です。

それではダメだと考え、障がいがあっても学習できる場所・機会を確保する目的で定められたのです。

つまり、既に障がいがあると診断されている子どもたち(※1)を対象とした教育だったのです。

また、その整備は特に障がいの重いこどもたち、障がいが重複している子どもたちを中心に展開されたものでした。

【※1】具体的に対象となったのは、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、病弱・身体虚弱、言語障害、情緒障害、重度重複障害の子どもたちです。

特別支援教育は、定義にも「障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち…」と記載されています。

目的は、学習機会の確保から「自立と社会参加」に変わったのです。

この2つは、障がいの有無に関わらず全ての子どもたちに共通する教育の目標です。

さらに、特殊教育の時代には今日最も議論されているといっても過言ではない『発達障害』が含まれていないことも大きな特徴です。

1970年頃に日本に発達障害の概念が入ってきたとされていますが、特殊教育の定義とのズレもあってか多くは議論されず、今ほど注目されたなかったと考えられます。

特殊教育と特別支援教育の違いをまとめると次のように言えます。

「特殊教育」は障がいのある子どもたち(特に重度・重複)を対象として、学習機会の確保を目的に行われてきたものであり、「特別支援教育」は障がいのある子どもたちを支援するという視点に立ち、自立と社会参加の支援を目的とするものである。

この違いはしっかりと押さえておきましょう!

2つの違いと今日の状況を踏まえて、私たちは「特別支援教育」をどのように捉えるべきかを次で解説します。

特別支援教育をどう捉えるべき?

特別支援教育の捉え方を考える上でポイントととしたいのは次の3つです。

「特別支援教育と特殊教育の違いは?」でも解説しましたが、特別支援教育の目的は「自立と社会参加の支援」です。

「自立と社会参加」は、障がいの有無に関わらず、全ての人が目指す所であり、教育全体の目標とも合致します。

そして、「障害のある幼児児童生徒の…(省略)…視点に立ち」という内容です。

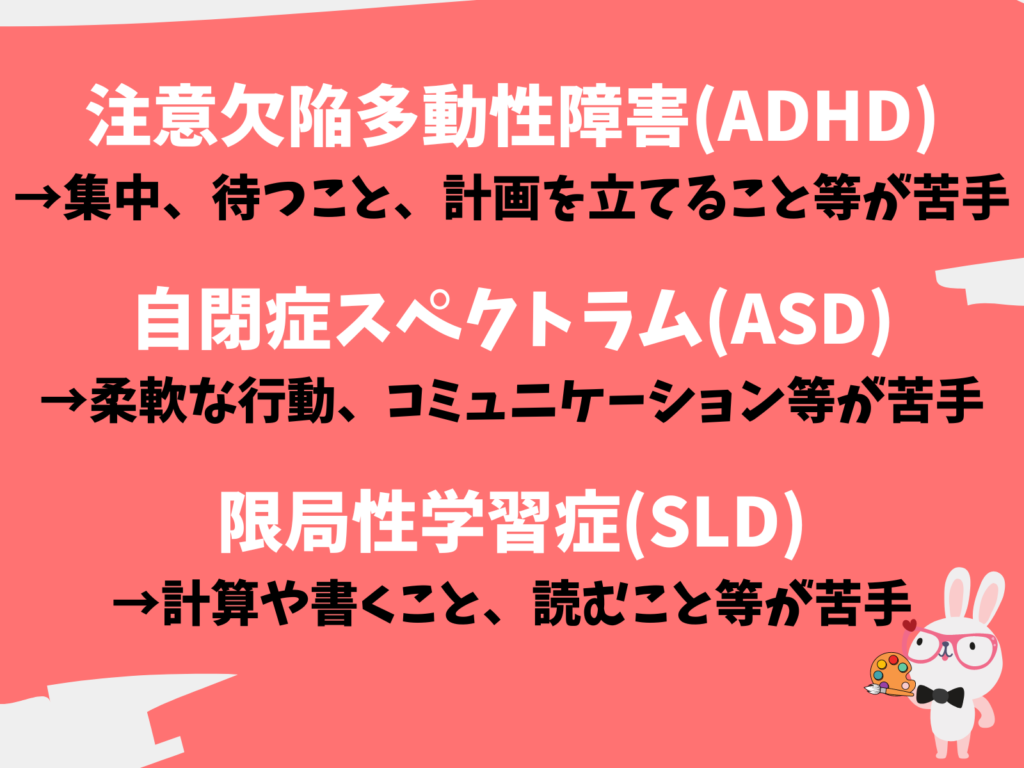

ここで考えたいのが「発達障害」について。

これは、今日最も議論されているといっても過言ではない障害種です。

「発達障害」についてはこちらから

発達障害は、日常生活・社会生活において制限を受けるものであり、次のようなものがあります。

小中学校の通常学級でも6.5%在籍していると言われていますが、その数は年々増加しており、専門家によっては10%になると論じている方もいます。

発達障害の中でも大人になってからADHDであると診断された20代の数は2010年~2019年の10年間で20倍以上に増えています。

また、「発達障害グレーゾーン」という言葉も流行しており、日常・社会生活での中で多くの苦しさを感じていながら診断を受けられず、理解されにくい状況にある人も大勢いるのです。

こういった現状を踏まえると「自立と社会参加」を目的とする上で、特別支援教育は障がいの診断の有無に関わらず全ての人に必要なものであると捉えた方が良いと言えます。

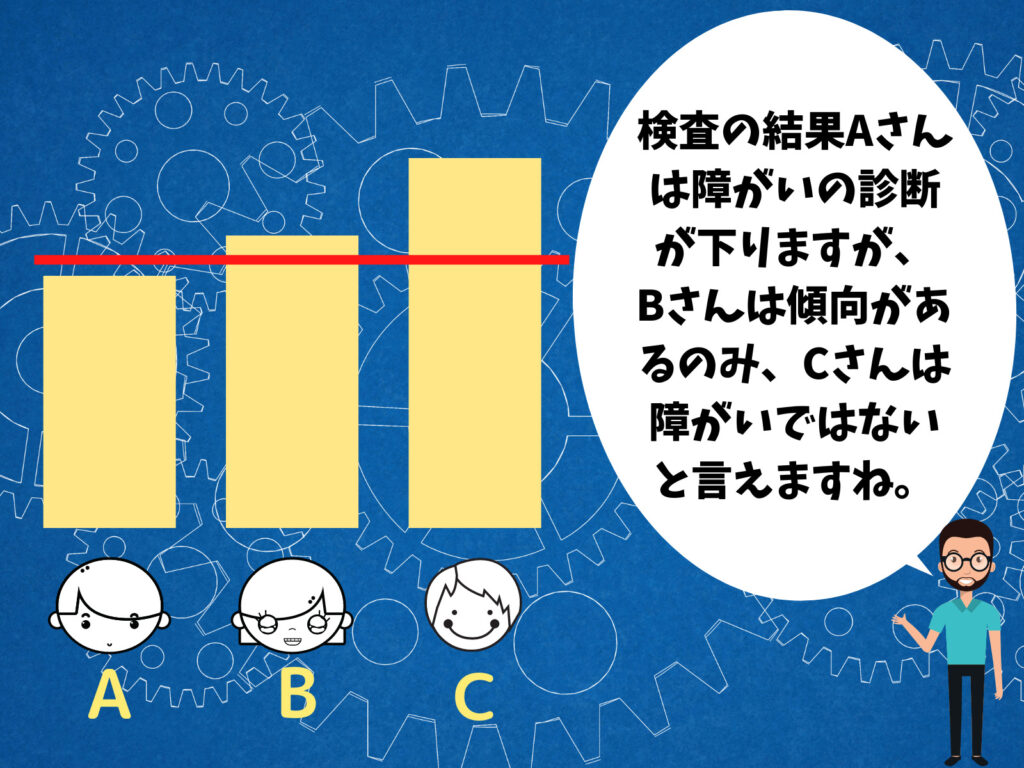

障害の診断は、連続的な傾向の中に境界線を無理やり設けて定義付けているに過ぎません(画像参照)。

画像の場合、AさんとBさんの間には大きな差はないように感じられます。

しかし、診断結果は変わるのです。

このように、障がいがある人とない人にはそれほど大きな差がないこともあります。

このことを踏まえても、特別支援教育の在り方は「全ての人に必要なもの」であるべきだと言えるでしょう。

ここでは次のように結論付けます。

【特別支援教育の捉え方】

特別支援教育は所外の有無に関わらず、全ての子どもたち一人ひとりのニーズに応じて「自立・社会参加」の支援を行うものである。

特別支援教育ができるまで…

何事も歴史を学ぶことで新たな視点や学が生まれるものです。

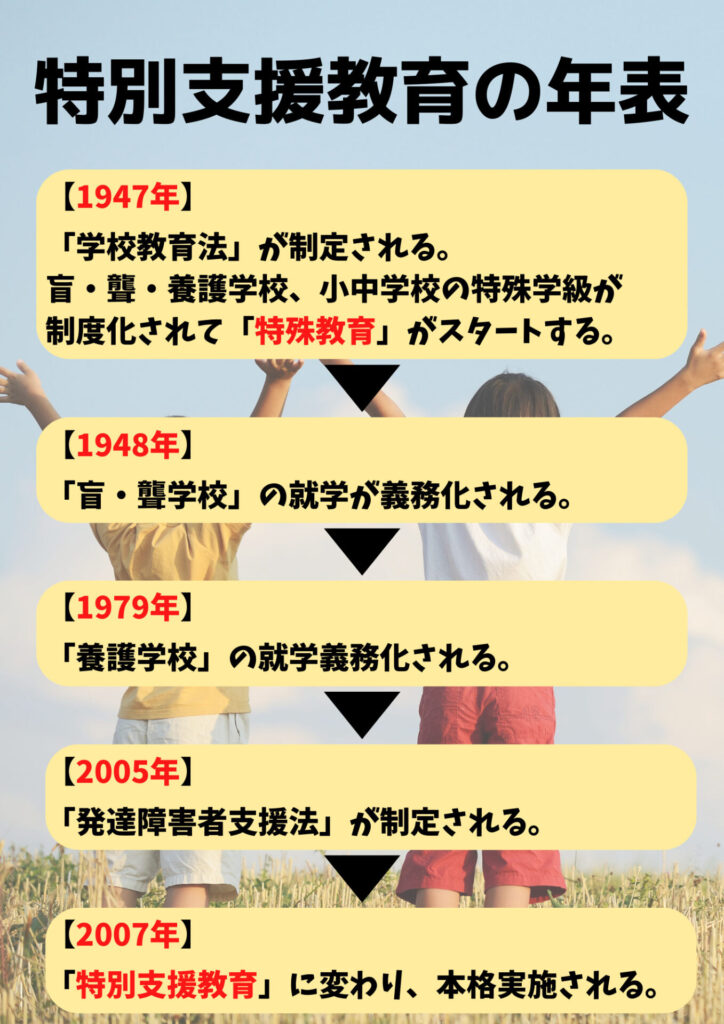

特別支援教育の歴史を戦後から年表にしてみましたのでご覧ください。

大まかにはこのような歴史を辿っております。

この他にも「通級指導教室での学習スタート」や「学習障害(LD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)への支援スタート」など、様々な歴史がありますので、ぜひ詳しく学んでみてください。

「特別支援教育」として本格的に実施されたのは2007年です。

比較的新しい考え方と言えますが、今日の情報化社会ではあらゆる物事が急速に更新されています。

特別支援教育の捉え方や学校制度などもどんどん変わっていくと考えられますので、歴史を学びながらも今後の動向をしっかりとチェックしておきましょう。

「特別支援」を具体的にイメージしよう!

『特別支援教育=障害のある子どもへの教育』と捉えておられた方や、特別支援教育を学び始めた方は、全ての子どもたちが対象の支援と言われても中々しっくりこないかもしれません。

しかし、皆様は今日の「特別支援」をこれまでに受けてきているはずなのです。

具体的に見ていきましょう。

具体例①:身近な特別支援

身近な特別支援として次のようなものがあります。

【具体例】

〇時間通りに行動するのが難しい子にタイマーを使って時間を知らせる

〇学んでいる内容が理解できていない為、少し前の単元の学習を行う

〇片付けがうまくできない為、収納場所をあらかじめ書いて示す

自ら経験したこと、子どもに行ったことはないですか?

多くの人があると思います。

これらは一人ひとりのニーズに合わせた立派な特別支援なのです。

もちろん、学校でも特別支援が行われています。

具体例②:学校での特別支援

特別支援学級や通級指導教室を利用するという障がいのある子どもたちを対象とした支援ではなく、通常学級でも下のような特別支援が日々行われているのです。

【具体例】

〇視力が良くない子どもの席を前に設定する

〇集中力の妨げにならないように学級の掲示物を最小限にして後ろに飾る

〇黒板の書き写しが苦手な子の机に書き写す内容が書かれた紙を用意する

この他にも、学校の先生方は数多くの支援を子どもたちに対して行っております。

それらすべて立派な「特別支援」なのです。

「特別支援」と聞くと、「特別に何かをしなければならない」「個別で行うもの」というイメージを持ってしまいがちですが、必ずしもそうではないことが分かると思います。

では最後に、特別支援教育とは何かを改めてまとめます。

【まとめ】特別支援教育を一言で表すと…

ここまで「特別支援教育」について解説しました。

おおよそ分かっていただけたと思いますが、「特別支援教育」は非常に広い概念です。

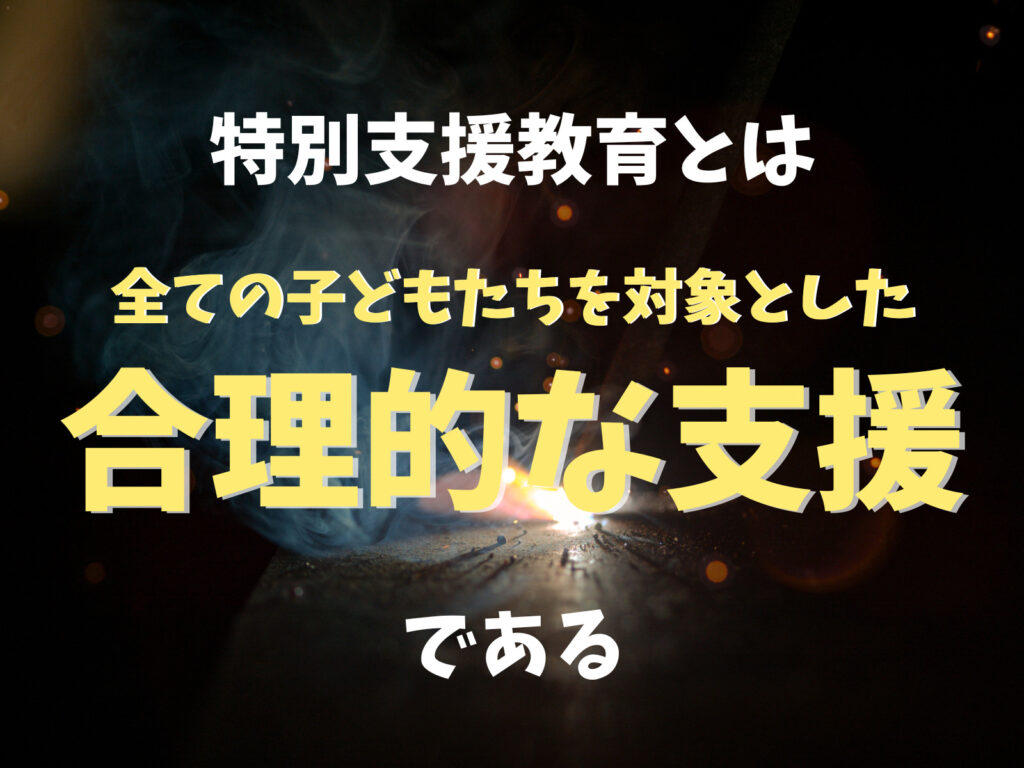

一言で表すなら次のように言えると思います。

似た言葉に、「合理的配慮(※2)」という言葉がありますのでちょっと変えてみました…。

【※2】合理的配慮:障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの。(文部科学省 合理的配慮について)

文部科学省が示す定義にあるように、「合理的配慮」は障がいの有無を基準として考えられています。

しかし、ここまでで何度も述べていますが、特別支援教育は全ての子どもたちが対象となりうるものとして捉えていただきたいのです。

だからこそ、特別支援教育は『全ての子どもたちを対象とした合理的な支援』と示させていただきます。

これは、私個人の考えが中心となった言葉であること、一般に定義付けられていないことに留意してください。

私は、この記事をご覧になっている方々と共に『特別支援教育』への理解を深めていきたいと思っています。

本ブログのお問い合わせページ、もしくはTwitterのDMなどからぜひ感想等をお寄せください。

今回、特別支援教育を定義付けるにあたって『発達障害』を取り上げました。

中でも最も注目されているのが『ADHD(注意欠陥多動性障害)』です。

この記事を読んでいる中にもADHDの子どもの子育てや支援を行っている方々がおられるでしょう。

そんな方々はぜひ下の記事をご覧ください。

子育て・支援の手助けとなる情報を分かりやすく記載しております。

コメント