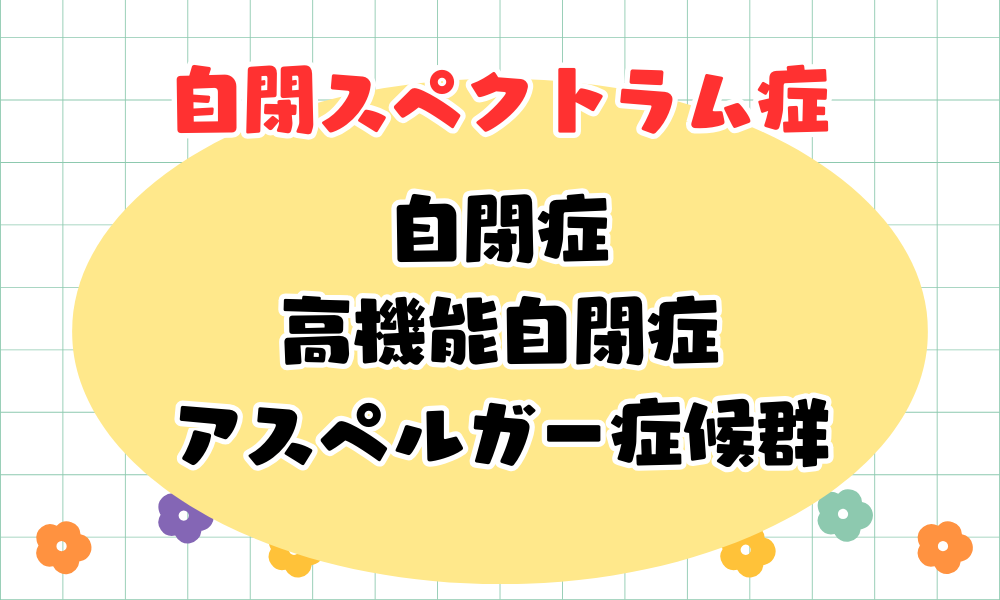

「自閉症」と「自閉スペクトラム症」の2つは混合している方が多いと思います。

また、その他にも

高機能自閉症、アスペルガー症候群、ASD、広汎性発達障害

など、関連していて混合しそうな言葉がいくつかあります。

今回は、「自閉症」と「自閉スペクトラム症」の違いを解説しますが、その中で関連する言葉も全て図ですっきり説明します。

先に結論からお伝えすると…

「自閉症」は過去の部分的な診断

「自閉スペクトラム症」は現在の総合的な診断

こういった違いがあります。

もっと詳しく、解説しますのでぜひ最後までご覧ください。

※この記事は約5分で読み切ることができます。

自閉症とは?

「自閉症」は過去の部分的な診断であるとお伝えしました。

2013年までは、「広汎性発達障害」という名称で括られ、障害の程度に応じて下の3つのように診断が分けられていたんです。

画像の通り、「知的な遅れ」「言語発達の遅れ」「こだわり」の3つを中心として、診断が分けられていました。

「自閉症」はその中でも3つの全てに当てはまるものとして位置付けられていたんです。

この区分が過去、続いていたため、「自閉症」という言葉がよく用いられていました。

しかし、この3つの区分には明確な境界線がありません。

知的な遅れは、主に「IQ」で測られますが、ご存じの通り連続的な数値で結果が出ます。

知的障害(軽度)の定義はおおむねIQ51~70と定められています。

しかし、IQ70の子とIQ71の子に大きな差があるかと言われれば、ほとんど差はありません。

言語発達、こだわりに関しても明確な違いを見出し、判断をすることは難しいんです。

このような「連続性」を考慮し、2013年に新しく生まれた診断が「自閉スペクトラム症」なんです。

自閉スペクトラム症とは?

自閉スペクトラム症とは、「連続性」を考慮して2013年から生まれた新しい定義です。

下の図のように、先ほど表で示した2013年以前までの3つの診断をまとめて「自閉スペクトラム症」という診断名になったのです。

つまり、現在用いられている診断名は基本的に『自閉スペクトラム症』です。

その中で、知的な遅れがどう見られるか、言語発達の遅れがどうか…という程度において支援方法や方針が考えられていくようなイメージです。

実は動画でも解説!!

「自閉症」と「自閉スペクトラム症」の違いに関しては、下の動画でも解説しています!!

Youtubeでは、自閉スペクトラム症(ASD)の子どもたちを育てる保護者・支援者の方々に向けて毎日情報を発信していますので、ぜひアクセスして動画をご覧ください。

自閉スペクトラム症の子供たちを育てる上で最も重要だと考えている『当事者の感覚』もこの動画で分かりやすく解説しています!!

おわりに

ここまでの説明で、最初に記した結論

「自閉症」は過去の部分的な診断

「自閉スペクトラム症」は現在の総合的な診断

の意味が明確になったと思います。

今回の内容、参考にしていただけますと幸いです。

コメント